法兰西战役——第一篇 无奈的静坐战

文章开始之前,笔者要先声明一件事情:

所谓法国陆军在波兰战役期间刻意卖队友,实行“静坐战” 的说法纯属扯淡,这是对法兰西陆军赤裸裸的污蔑!是无耻的黑法分子添油加醋弄出来的谬论,法军根本就不是什么“刻意卖队友”!

至于笔者为什么这么说,各位把文章看完就知道了。

正如前文所述,法国的备战情况可以说是甚为糟糕,但是战争依然如期而至。1939年8月,欧洲已经到了战争边缘,法兰西共和国虽然尚未准备充分,可是敌人已经蠢蠢欲动,战争迫在眉睫,法国没有时间了。

8月21日起甘莫林开始动员预备队,不过最开始动员速度缓慢。9月2日起法国开始加速动员,然而因为法国神奇的预备役制度,导致动员效率甚为低下。同时法军此时战备水平也很差,预备役军人丹尼尔.巴洛内上尉回忆道“我所在的部队(第2北非步兵师,属现役精锐)服装,武器,弹药,工具和车辆都不完整,但上次大战比这更糟,我们也挺过来了。”

甘莫林 事实上甘莫林在法兰西战役之前可谓战功赫赫,连伦德施泰特都对他颇为钦佩。战间期他对于法军的建设基本继承了魏刚的政策,法军在1940年能有如此强大的机动部队,甘莫林功不可没。只可惜他在马斯河会战期间的放任式指挥最终使他身败名裂。后世不少军史作家认为甘莫林是一名“贝尔蒂埃式军官”——参谋出身的他不适合独当一面。

插句题外话,甘莫林的上位其实也说明了法三内部的政治混乱。事实上当时法军有的是比他资历老,能力强的将领。比如一战老将,前总司令魏刚。战术大师,当代贝当,加斯东.比约特。但是法国国内的左翼并不满意这几位将军,尤其是魏刚,他的反动是出了名的,他不仅反共还反对法三的资产阶级民主。比约特更是有殖民地杀手之称,所以左翼当然不喜欢这些人。而甘莫林虽然能力平平(只是当过福三炮的参谋),不过他政治上比较温和,不像魏刚是个反共头子,所以在国内左翼的压力下甘莫林就上台了。(倘若此时法国是克列孟梭这种极右反动派执政,那就没你甘莫林什么事了)

另外不过值得注意的是,所谓“法军有3个司令部”的说法是不严谨的。因为东北战区司令部是直接隶属于陆军最高司令部,有明确丛属关系,而非平级。另外一个陆军总参谋长杜芒克上将的司令部本质上就是个GQG的附属机构。需要注意,与普鲁士的总参谋长不同,法国的总参谋长就真的是个“参谋”,杜芒克实际上没有任何部队的指挥权。

因此网上所谓“法军机构冗余,部队指挥不畅”的论点是站不住脚的。法军的指挥体系实际上很明确——甘莫林坐镇GQG负责所谓的“大战略”,对德前线的军事指挥全权由东北战区司令部司令阿方斯.乔治负责,杜芒克则负责坐办公室签字盖章。

许多朋友认为当时法军对德军有着绝对优势,不进攻纯粹是绥靖政策,自己贪生怕死。然而这是一种对于当时法军的极大误解。法军不是不想打,他们是没有这个能力去打!

甘莫林早在1939年7月就制定了对萨尔区发动攻势的计划, 并且已经和波兰人打好了商量——一但战争开始,15天后法军就可以发动攻击!之所以甘莫林没有保证一开战就进攻,是因为甘莫林也清楚,对面的齐格菲防线又不是纸糊的。

仅看造价,诸位也能知道齐格菲防线究竟是什么水平。如今互联网对齐格菲防线的印象几乎就只有这一条:纸糊的。但事实果真如此吗?事实是:马奇诺防线耗资61亿法郎,约合2.34亿美元。齐格菲防线耗资10亿马克,约合4亿美元!齐格菲防线的造价不仅高于马奇诺防线,其消耗的水泥是马奇诺防线的2倍,钢铁是4倍!请问这能是“纸糊的”吗?

甘莫林清楚齐格菲固若金汤,所以他坚持要让重炮部队集结完毕后再发动攻击。而因为法军该死的征兵制让法军“必须大量把有训练的预备役人员补充到军队”才能战斗。故法军的动员效率是在让人无语。

法军的预备役部队动员速度有多慢呢?我们以巴洛内所在的第2北非步兵师(2eDINA)为例。

第2北非步兵师虽然是一支精锐的现役师,但其部分兵员,基层军官仍然需要后备人员来补充。巴洛内就是其中的一员——他是排长。注意,一支军队如果想要有战斗力,充足的,素质良好的基层军官是必不可少的。

然而就是这样的军官,居然在9月11号才抵达前线的部队。而且只有人到齐了可不够,哪怕是第2北非步兵师这样的精锐师都异常缺乏装备,弹药。巴洛内在日记中无不讽刺地写到:我们真的能打仗吗?

这里简要介绍一下第三共和国的兵役制度。在普法战争之后,所有的法国军事高层都意识到了义务兵役的必要性。因此义务兵役将作为法国的基本国策贯穿整个第三共和国的历史。在第三共和国的七十年里,其兵役制度经过了多次变革,本文将介绍的是最后一次大调整后的第三共和国兵役制度,即大战后的。

1936年开始,法国所有年满21岁的健康男子都要为国家服2年的兵役(在此之前是1年,再之前是18个月),这些人就是现役人员。注意,和现代中国基本靠自愿和德意志帝国只挑适龄青年中的前60%不同,法国的兵役是全民兵役,只要你身体没问题就必须去为国奉献青春。可见,法国人确实吸取了1870年的教训。

2年过后,现役人员会成为后备人员。所谓后备人员,即是在开战后直接进入现役师的军人。当然后备人员不是现役军人,所以能作为普通平民参与社会的生产,活动。不过,作为一名后备人员,你还是法国军队的一分子,所以必须在祖国母亲需要你的时候立刻到部队报道,哪怕政府没有宣布总动员。所以,你可以把后备人员理解为“带衔休假”。因此理论上,这些人无论何时都可以迅速补充进常备师中。(当然事实表明法国压根没做到这一点,开战都一周多了前线部队还在等人。)

后备人员在3年后将被编入A类预备役人员长达16年。恭喜你,现在你终于是正式的平民了。所谓A类预备役人员,顾名思义,就是一但开战,即刻会进入A类预备役师服役的军人。

A类预备役人员生涯的结束并不意味着你会彻底告别被抓去填线的命运,事实上你还要作为B类预备役人员再为国尽忠7年。这样一算,你在为国服役28年后,便与军队再无瓜葛。因为这一年你已经是年近50的大叔了。理论上,哪怕打起仗来你不去填线,国家也拿你没招。

需要注意的是,无论你是A类预备役人员还是B类预备役人员,你每年能参加军事训练的时间都是很短的。A类预备役人员的情况稍好,他们每年会有5到6周的时间在部队训练。但B类预备役人员就不一样了,他们只有每年的夏天会去混7天公粮,这样的训练是不可能有什么效果的。并且就是这种训练在20年代也是根本不存在的,因为法国军队直到1934年才恢复了预备役训练。所以法军预备役人员的战斗力绝大多数情况下都不靠谱。

1934年9月第41步兵师的演习就暴露出了此时法军的外强中干。普雷特拉(就是在马奇诺防线蹲着那位)在演习后抱怨到:“只有不到30%的军官和10%的士官经常接受预备役训练,士兵们缺乏体能,在基本作战技能上也非常薄弱。”

1935年步兵总监(Dirctor of Infantry)也在信中吐槽:“许多预备役军官没有接受足够的训练以履行职责。特别是,他们中的大多数人对于他们应该掌握的军事知识实际上一窍不通。”

这也是法国采取所谓“绥靖政策”的一个重要原因——衰落的法国武装力量根本没有能力制约德国的扩张,除了利用绥靖政策争取时间,还能怎么办呢?

接下来,让我们看看所谓的A,B类预备役师,现役师又是什么鬼东西。

法国陆军由于战后的经济危机与人力短缺,不得不极力缩小他们的陆军规模。因此在战间期的大部分时间中,法军的师级单位都非常少,1927年规定在本土部署的常备步兵师干脆就只剩下了20个,其中只有6个是满员师(下文有介绍满员师为何物),这一寒酸的数量持续到了1936年莱茵兰危机。(20个师是什么概念呢?这意味着,在人民阵线政府大扩军之前,堂堂法兰西本土居然只有106000名常备军人驻守!而每年征召的义务兵则过着三天打鱼两天晒网的摆烂生活。1930年法国陆军中有25%的人员甚至没玩过枪,1933年法国本土陆军只有20万人被视为“可靠的”,这其中包括106000常备军,剩下的义务兵就单纯是来凑数的。这就是“欧洲第一陆军”的真相!请问,这算哪门子“第一陆军”?)

从1928到1938年,战间期的法国保持了“10万常备军”约10年。直到1938年,随着军备重整的推进和德国咄咄逼人的扩张,法国终于打破了这一限制。到1938年,包括应征人员在内的本土法军达438000人——恢复到了20年代初的水平。可是此时才扩军已经太晚了。如果1936年时就有这样规模的军队,还用担心不动员就打不过德国人吗?

接下来让我们看看所谓常备师的情况。正常来说,法军一个常备师只有其编制三分之一的人员(即现役军人)。一但战争爆发,就用后备人员补充这欠缺的三分之二的兵员。(当然并不是说常备师就没有预备役了。由于法国的青年男子是真的不够用,故有少数的常备师就算把后备人员榨干也无法补充。这时候就要让预备役人员上阵了。)

不过常备师也可以被分为两类。一类是哪怕在和平时期也是齐装满员,可随时调动的精锐,笔者称其为满员师。另一类是需要后备人员补充的,笔者称其为非满员师。自然,前者的数量远少于后者。

但是如果只是这样,法国的师级单位还是太少了。因此战争爆发后,A类预备役师和B类预备役师就陆续被组建。

A,B类预备役师是怎么来的,“现役师”和“常备师”又有什么区别。笔者将在下文举一个例子,各位看完后应该就能大致了解了。

假设甲师是一支常备师,那么军方首先会用后备人员让甲师满编。随后,甲师会抽出部分现役军官支援新成立的A(乙师),B(丙师)类预备役师。

于是乎,原来的甲师就形成了以下三支单位:

新甲师(现役师),乙师(A类预备役师),丙师(B类预备役师)。20个常备师分布在全国20个军区,每个常备师最终会被“拆”成3个师。这样一来,法军在动员后将会得到60个师的军力。

这其中,现役师33%的军官,32%的士官,55%的士兵是货真价实的常备军人;A类预备役师只有23%的军官,17%的士官,2%的士兵是常备军人。至于B类预备役师,他们能接收多少现役军人完全看人品,倒霉的如第71步兵师只有2%的军官是常备军。

那么,这三种部队具体又是什么情况呢?

现役师,顾名思义,即主要由和平年代的现役军人组成的部队。除去那20个由常备师动员而来的现役师,法国陆军所有的轻机械化师(DLM),摩托化步兵师(DIM),轻骑兵师(DLC)这样的机动部队都是现役师。

并且,作为一等人摩托化步兵师是不会经历上述的动员机制的,他们是纯粹的现役部队。而轻机械化师和装甲师就比较倒霉,其仍需要走动员流程。

除此之外,殖民地步兵师(DIC),北非步兵师(DINA),摩洛哥步兵师(DM)等殖民地驻军也大多是现役师(少数不是)。

毫无疑问,现役师是法国陆军的中流砥柱。其士兵训练有素,装备精良。军官也是经验丰富的现役或后备人员。因此现役师部队凝聚力都很高,是当之无愧的精锐部队。

预备役师,无论哪种预备役师,它们的士兵,大多数军官都是预备役人员。笔者在前文已经说过,这帮人的军事素养可不怎么过关。如果按照某度“德国仅有79个师完成了训练”(即只有前三个波次算完成训练)的迫真标准,那法军所谓“完成训练”的部队恐怕就只有28个东北常备师外加机动部队和少数几个A类预备役(不是所有),其他预备役师当然是“没有完成训练”的。并且,预备役师的装备补充优先度都不高,所以大多数预备役师的技术装备严重不足。如马奇诺防线上的某A类预备役师甚至到40年3月了反坦克炮居然有足足三分之二的缺口。

1939年9月动员后组建的非机动部队,绝大多数都是这种预备役师。

综上所述,第三共和国的军队是非常依赖预备役人员的,而第三共和国在战间期的预备役训练又做得非常烂。这就导致了一个问题——在没有完全动员情况下,法国陆军就是一副不堪一击的空架子。这也很好的解释了为什么莱茵兰危机期间甘莫林要求在动员后才能发兵——因为没人敢带着一堆架子部队去和德国人打仗。当然,这也直接导致了法军根本无法在波兰战役期间发动有效的攻势。

但是,导致这个问题的原因并不是法国本身的全民服役制度有问题。相反,这恰恰是因为全民服役还不够彻底。普法战争已经表明,战争不再是靠君王的私军就能解决的了,战争现在是全民参与的,复活第二帝国时代的“职业兵制”无异于自杀。第三共和国的兵制问题就出在他们的大兵因兵役时间太短而无法得到有效的训练,直接影响了部队的战斗力。1922到1928年法国的兵役只有一年半,1928到1935年更是只剩下了一年,这就导致法军不仅缺人,入伍的士兵也不可能得到良好的训练。更严重的是由于预备役训练的摆烂,你一旦退役就基本别再想摸枪了。而等到你再次应征入伍为国而战,一切都要从头开始。

而像德意志帝国就没有这个问题,德皇陆军的预备役部队在1914年有着极为优秀的表现,这就归功于德意志帝国完善的预备役制度。

像这种言论就纯属扯淡。战间期的人民联盟政府恰恰是把预备役人员的训练直接砍光,转而去依赖一支“小巧”(虚弱)的职业军维护国家安全。并且无论是左翼的人民联盟还是右翼的国民阵线,都对法国的预备役制度造成了极大的伤害(把兵役时间直接砍到1年)。这点谁也别想甩锅。

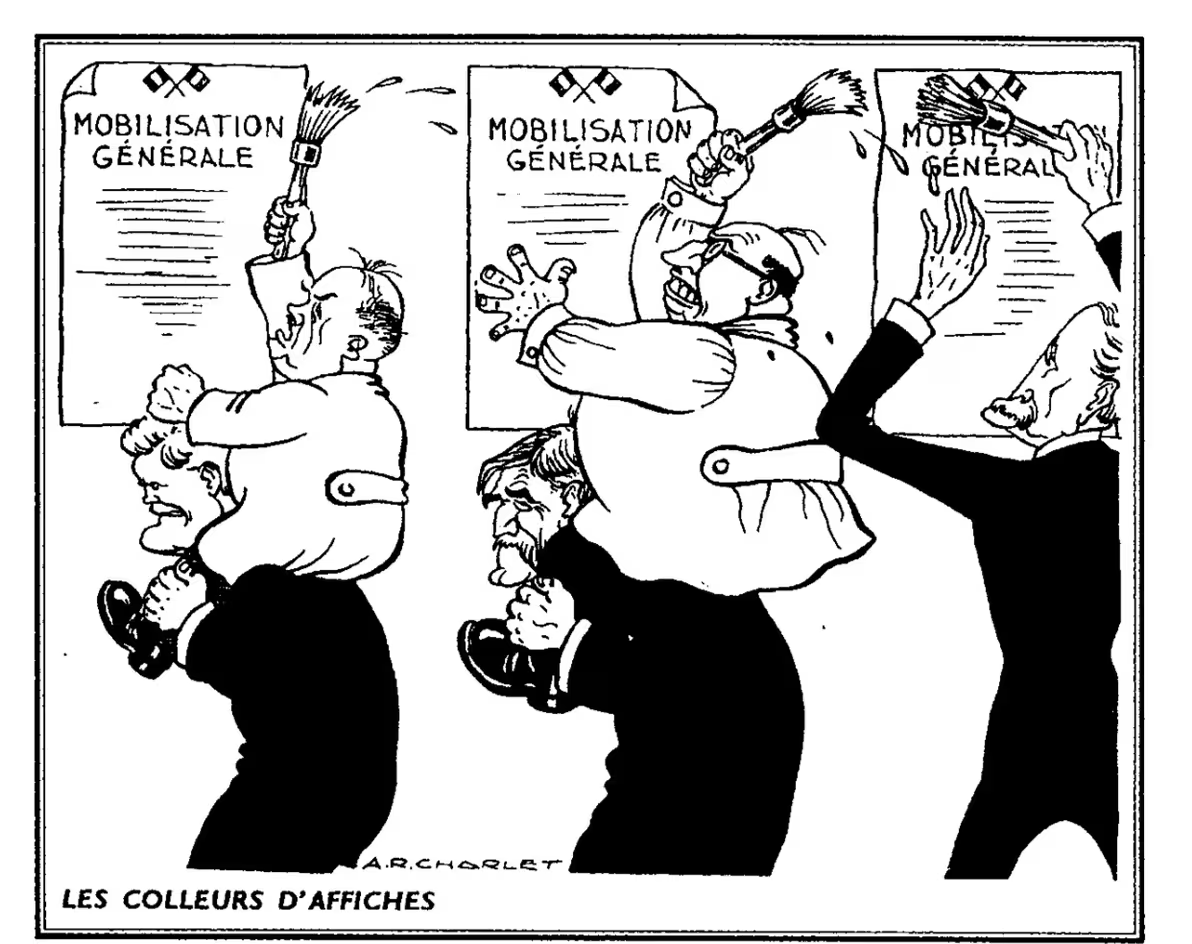

1938年9月30日法国右翼的一张宣传海报。左下为法国共产党领导人多列士,左上为法国社会党人vincent auriol,中上为法国共产党人jacques duclos,中下为法国共产党人marcel cachin,右为人民阵线领导布鲁姆。在这幅海报中,这些左翼人士正在张贴动员令。该图意在讽刺左翼的“战争贩子”行为。

说完了法国的兵役制度,接下来让我们步入正题,来看看饱受这个坑爹的预备役制度摧残的法国陆军在1939年能有怎样的表现。

甘莫林在9月2号正式总动员后掐指一算,发现法军完成初步动员要花费16天时间,也就是说到17号法军才能发动有效的攻击。同时这个时候法军在本土的全部兵力也只有65个师。

此时法军的65个师中有10个被部署在意大利前线,还剩下55个师可以对付德国。甘莫林把这55个师分成2个集团军群:第一集团军群与第二集团军群。

英国人在法军动员的同时自然也没有闲着。英国远征军在战争爆发后迅速重组,但由于战间期臭名昭著的1个半“十年规划”(即默认接下来的10年都不会有大陆战争,因此大幅削减陆军军费),英国陆军长期处于摆烂状态,不仅其规模已经被裁得惨不忍睹(本土常备军就剩4个师),军事学说也是如此。如20年代初的英国陆军还是装甲部队发展的先锋,到30年代却只能去抄法国人的作业。尽管张伯伦时期大力扩军备战,但冰冻三尺非一日之寒,一切都太晚了。到1939年9月战争爆发,英国人慷慨地把本土的常备军一股脑都打包发到了法国,可也只有152031名陆军官兵可以立刻作战。尽管这支迷你军队拥有足足21424辆军车,实现了完全的摩托化。且官兵都为经验丰富的常备军人,实力不容小觑。但毫无疑问的是,不要指望他们能参加对齐格菲防线的进攻。

并且法国的预备役制度再烂,好歹也完整地推行了几年。实行志愿兵制的英国相比法国更缺乏有经验的士兵和军官,无法像法国那样迅速动员出一支大陆军。因此重建英国陆军可谓任重道远,短时间内英国陆军只能用这点人参加大陆战争了。

而像某些人以英国陆军人少为由抨击英国“不动员”.“卖队友”的言论完全就是胡扯。在这些人眼里似乎只要随便抓一个人发杆枪就能上战场了。虽然对英国这种工业强国来说,短时间内迅速扩军不是不可能(一战),但临时征召的,根本没有军旅经验平民可没法上战场(1916年的基钦纳军的悲剧就是证明)。

现在我们再说回去法军的情况。

第1集团军群是法军的精锐部队,当之无愧的主力军。其包括第1,2,7,9集团军共30个师。其中第1,7集团军摩托化程度较高(第7集团军几乎全部摩托化了),不仅有精锐的DLM、DIM、DCR部队,同时步兵师也大多是现役师或A类预备役师。他们训练有素,装备精良,士兵平均年龄也在30岁以下,为适龄青壮年,为可谓是一只劲旅。但第2,9集团军实力较弱,是该集群最大的软肋。该集群指挥官是大名鼎鼎的微操大师,殖民地战神加斯东.比约特。

第2集团军群就差很多了,其下辖第3,4,5集团军,共计25个师,他们驻扎在马奇诺防线,最靠近德国,可以很快投入对德国的攻势。指挥官是65岁的老将的安德烈.普雷特拉。可是这25个师中大多是用来守卫马奇诺的二线垃圾部队。这些部队以B类预备役师为主,现役师和A类预备役师少得可怜。法军的B类预备役师装备,制服都不够,又严重缺乏军官,士兵也大多数超龄中老年人,根本不能打仗。可以说第2集团军群短时间内并不存在战斗力。

奈何短时间内能对付德军的只有部署在马奇诺的第2集团军群这样的部队!因为精锐法军还分散在全国各地,在阿尔萨斯洛林的军队只有这帮二流军队。甘莫林清楚靠这帮家伙想突破齐格菲是痴人说梦,他强烈反对这个时候发动攻击,并预言这场攻势必然失败。事实证明他是对的。

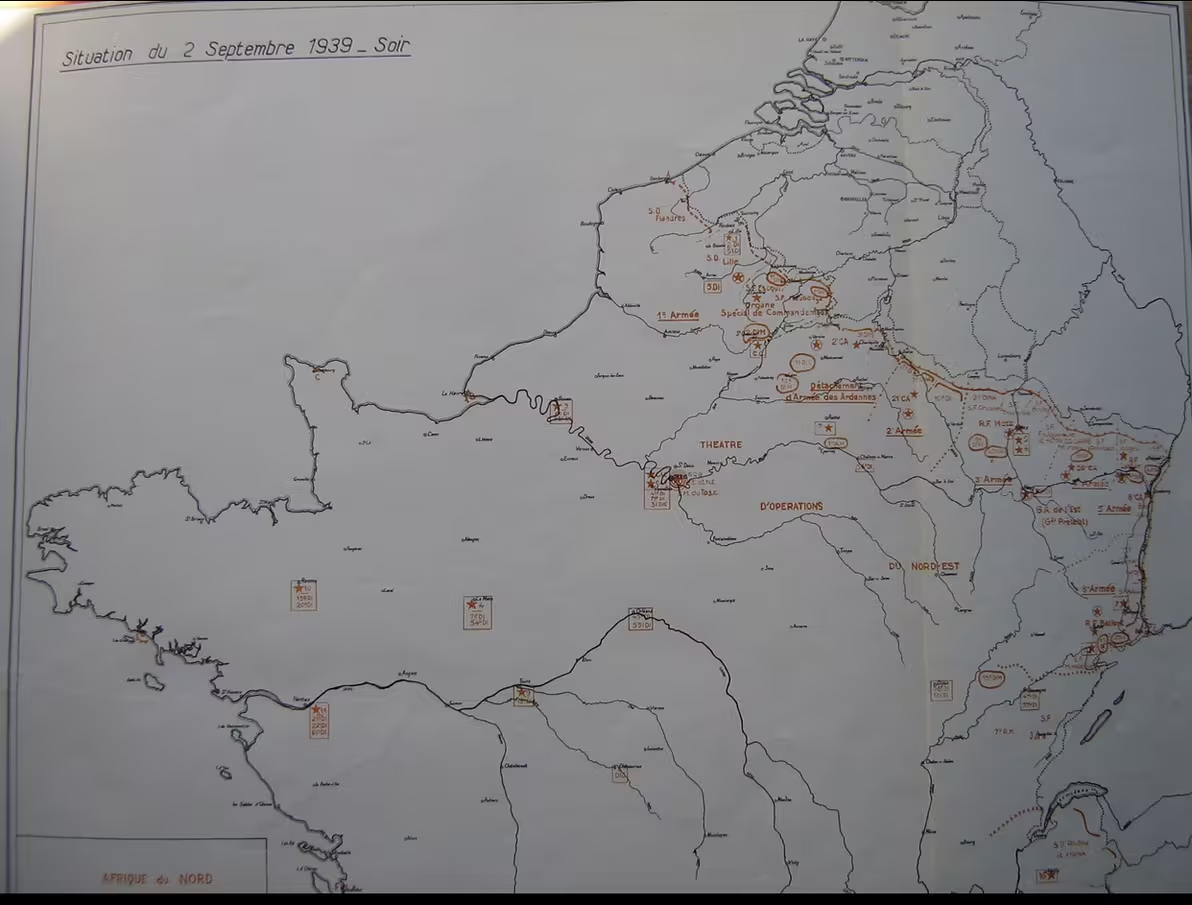

1939年开战之初法军的部署情况,感谢Axis History Forum的外国大佬提供的地图。

萨尔战役时法军的部署,感谢知乎/贴吧大佬@紫河的分享。从这张图上我们可以更直观地看到法军的窘境———几乎没啥可以用的部队。除11,21,23,42步兵师,第2,4北非步兵师这类现役精锐,其余部队要么都是预备役混子,要么就是还在动员。这些人怎么可能打得过西线十几个一波次国防军步兵师呢?(对!就是精锐的,70%现役军人的一波次!)由此可见甘莫林其实投入了边境超过半数的精锐部队参与萨尔战役,只不过碍于法军动员尚未完成以及德军工事坚固,这场战役最终只得草草收尾。(顺便一说,这里法军的“坦克模型”指的是战斗坦克营(BCC),编制上仅有45辆坦克,并不是什么大编制单位。)

这就是此时在马奇诺与德军对垒的法军的状态:根本没法打仗!我们在吐槽此时西线德军的同时也不要忘记,这个时候可以进攻德国的法军实力同样堪忧!况且此时的实力对比也没有那么悬殊。

德军C集团军群负责防御齐格菲防线,其下辖第一,五,七集团军共33个师,德军统帅部还有12个预备役师当做预备队。指挥官为威廉.里特尔.冯.里布。但C集团军群只有13个师是靠谱的。剩下的部队和法军的B类师一样都是摆设。乍一看,两边实力貌似差不多。然而那些黑法资料永远也不会告诉你这靠谱的13个师中有12个是德国国防军中最精锐的一波次——对标甚至强于法军的现役师。另外的1个也是弱于法军现役师,强于A类预备役师的二波次。

怎么?这些人就是“不堪一击的德军预备役”?法军在边境坐拥25个师,仅有不到10个师是可战之兵;德军在边境坐拥33个师,其中13个都是精锐部队。这就叫“绝对优势”?

并且德法空中力量的对比也是令人绝望的

开战初期AdA(法国空军)总共只有1374架飞机,其中可用的单发战斗机439架,可用的轰炸机359架。需要注意,法军的飞机含有大量老旧型号,性能堪忧。况且这些飞机又不能全部用在法国本土。而德国空军在西线部署了第二,三航空队,拥有性能优异的BF109战斗机490架,较为落后但够用的HE111轰炸机500架,另有40架斯图卡俯冲轰炸机。同时德空留下的部队有不少是参加了秃鹰军团的老兵,如维尔纳.莫尔德斯上尉。美国战史作家罗伯特.福尔奇克一针见血地指出“德国空军在数量质量上都优于法军。”

维尔纳.莫尔德斯

由此,我们可以得出一个结论:所谓“1939年法军在边境占有绝对优势”的说法是彻头彻尾的谣言!法军在总兵力方面不如德军;受过良好训练的士兵数量不如德军;空军的质量数量均不如德军。他们唯一的优势就是有200辆德国人没有的坦克。而德军不仅可以利用莱茵河天险,还拥有固若金汤的齐格菲防线。显然,法军想在短时间内突破边境完全是不可能的。

上头催得紧,甘莫林也只能硬着头皮下令发起攻击。尽管这个时候法军根本没有准备好进行攻击。9月7号法第2集团军群司令普雷特拉调动还在动员的第3,4集团军发动了试探性攻击,里布不想惹麻烦,故没有对法军的进攻采取什么措施。9月9日,第4集团军的司令爱德华.雷坎(Edward rakan)上将指挥部队对德军发动了猛烈的攻势。萨尔战役正式开始。

需要注意,法军进攻的时间是远远早于战前法波协商的时间的。之所以法军提前进攻,是因为波兰败得太快了,法军为了拯救盟友只得匆匆上阵。难道这也是抛弃队友吗?

荒谬的萨尔战役

法军为这次战役投入了第11,21,23步兵师,第4北非步兵师与第9摩托化步兵师及4个战斗坦克营进行首波打击——看似兵力很少,但实际上甘莫林已经把彼时西线超过三分之二的有战斗力的部队都送上前线了,因此他其实并没有对波兰人撒谎。毕竟法军的动员根本就没有完成,还能奢望什么呢?然而,哪怕这些法军已经算得上是精锐,但由于动员还没有完成,作为现役部队的21步兵师居然还在用老式的勒贝尔步枪而不是新式的MAS 36步枪。他们在进攻前才刚刚领到反坦克炮。并且其工兵部队甚至没有排雷装备!这还是现役部队,其他预备役部队的战斗力我们可想而知。

面对法军5个精锐师气势汹汹的大举进攻,应战的德军第6步兵师自然选择溜之大吉,先与齐格菲防线上的主力会师。而法军虽然连德军的影子都没看见,但很快被地雷炸了个七荤八素,因为工兵缺乏排雷装备导致法军只能硬冲地雷阵。第20战斗坦克营(20eBCC)的排长马夏尔.鲁索(Martial Rousseau)少尉因地雷爆炸当场殉国,成为了大战中第一位阵亡的法国坦克兵。当法军灰头土脸到萨尔河畔时,悲催的发现他们的工兵没有架桥装备,故又耽误了很长时间。等到法国人用了千方百计过萨尔河后,法军发现他们居然只推进了8公里……而德军已经退入齐格菲防线。

在东面,第41步兵师(A类预备役师)也被赶鸭子上架,但势单力孤的他们根本没有力量深入敌境(整个东面只有这个师做好了战备,孤军深入就意味着被包围),在占领了边境的几个德国小镇后就停止了前进。

迫于上面的压力,甘莫林“建议”前线法军对齐格菲防线进行“试探”。谁知法军面对齐格菲防线坚固的混凝土碉堡没有一点办法,小口径火炮没有作用,大口径的203mm火炮的炮弹(因动员尚未完成,法军居然在用上次大战的炮弹)又不匹配,时常在空中就爆炸了。法军在碰了一鼻子灰之后毫无建树。到9月16日,甘莫林发现波兰战役大局已定,而法军却还在齐格菲啃砖头,只得下令法军撤退,终结了这场荒谬的攻势。这一撤退命令没什么可指责的,须知,彼时波兰战役行将结束,法军若再不撤退,等到10月德军主力回师西线,萨尔河就要上演铁人三项了。在这场仅仅因为上头脑子一热就仓促发动的战役中,法军有3500人伤亡,失踪。而德军仅有400人伤亡,失踪。而这些法国军人流血牺牲换来的只有约200平方公里的土地与20座村庄。

笔者一直认为,萨尔之战是一场极为荒谬的战役,发动这场战役是一个彻头彻尾的错误。法军在根本没有做好战备,不清楚德军情报,整体兵力又不占优势的情况下贸然闯入敌人腹地,发动了一场必然失败的攻势,这除了安慰波兰人外毫无作用。况且,就算法军突破了萨尔布吕肯又能如何?盟军没有足够的人手守住这里,更不可能继续推进。因此,这场攻势只是在白白牺牲法兰西士兵的生命。

就这样,仅仅是因为一纸莫名其妙的盟约,为了一个异想天开的目标,上千名法国官兵永远的沉睡在了德国人的土地上。而他们的牺牲除了后人的诋毁与污蔑之外,什么都没有换来。

法国兵在展示他们在萨尔战役中缴获的德军钢盔——他们也只能取得这样的战果了

德军正在检视一辆被地雷干掉的法军车辆。地雷在萨尔战役期间发挥了极为重要的作用,法军装甲单位的损失大多拜地雷所赐——虽然这更多要“归功于”动员都没完成的法军缺乏排雷装备。

因为一纸扯淡的盟约和一帮只知道哔哔“拯救波兰”的口嗨军事家们而被德军俘虏的法国兵。

法国空军在萨尔战役期间也尽力而为支援陆军。整个9月份法国空军都很活跃,但是只换来了损失29架飞机,击落,在地面摧毁6架德国飞机的苦涩战果。原因很简单——就是实力问题,要怪就怪之前法国空军准备不足。

在萨尔战役之后,法国陆军便没什么大动作了。波兰的迅速沦陷更是让甘莫林打消了进攻的念头。毕竟法国人还没傻到正面攻击齐格菲,直接挑战德军主力的地步。

但是法国空军还在继续战斗。

1939年10月到12月,法国空军与德国空军发生了19次大规模战斗。法军损失60架飞机,德军损失48架。(2架是英军的战果)

1940年的冬天没有什么战斗。入春后,即3月到4月,法国空军,英国皇家空军与德国空军发生了31次大规模战斗。法军至少损失了26架飞机,英军损失了9架飞机,德军至少损失了31架飞机。

同时,与许多吃瓜群众的印象不同的是,法国在静坐战时期并不是一直在摸鱼划水。无论是德国,还是法国,英国都在抓紧一切时间生产军备。

因此,我们需要知道。静坐战之所以发生,并不是因为某些教科书里说的那样,即法国采取绥靖政策,纵容德国侵略,在对德军有绝对优势的情况下依然坐看盟友覆灭。事实上这是无稽之谈,法军并不是贪生怕死,也不是消极作战,而是根本没有那个能力去在波兰战役期间发动有效的攻势,也绝不是对德军有“绝对优势”。萨尔战役并没有让德军从东线抽掉一兵一卒。李德.哈特的评价很准确也令人感到无奈:

“是的,法国人搞得不好,但是他们也只能这样了。”

现在更有人说“法军总兵力114个师,德军在西线才45个师。”然而这种说法纯粹是胡说八道,这是拿明朝的尚方宝剑斩清朝的的官!法军114个师的数据是1940年5月的数据,并且在东北战区的部队也只有88个师。法国陆军用于对付德军的部队从来没有达到过这个数字!而德军45个师的数据是1939年9月的数据。1939年9月法国自己在本土的总兵力也仅有65个师,能直接与德军作战的更是只有25个师。我已经不知道这是在吹法还是乳法了。

总而言之,非常明显的是,由于实力不允许,法国军队根本没有可能在波兰战役期间给予德国有效的打击。而法国的政客们为了拯救波兰人不顾军队动员根本没有完成,兵力又占劣势,德军工事坚固的现状,贸然发动攻势,结果是白白伤亡了数千名官兵。

什么该为萨尔战役的悲剧负责呢?是衰落的法国和衰落的法国军队——衰落的法国无力供养一支强大的常备部队,无力像德意志帝国一样长期维系一个高效的预备役制度,自然也无力在如此短的时间内对德国造成什么威胁。是法国人刻意卖队友吗?不,只是一个衰落的法国确实没有那个实力罢了。